平成30年4月1日に、あいクラブ通信Vol.25を発行いたしました。

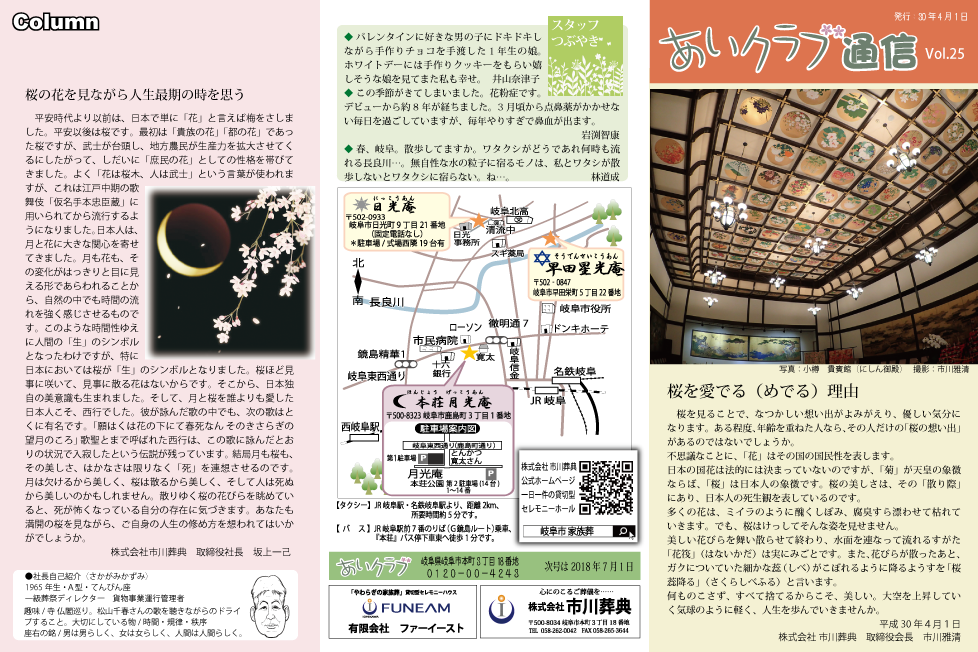

桜の花を見ながら人生最期の時を思う

平安時代より以前は、日本で単に「花」と言えば物をさしました。平安以後は桜です。最初は「貴放の花」「都の花」であった桜ですが、武士が台頭し、地方農民が生産力を拡大させてくるにしたがって、しだいに「庶民の花」としての性格を帯びてきました。よく「花は桜木、人は武士」という言葉が使われますが、これは江戸中期の歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」に用いられてから流行するようになりました。日本人は、月と花に大きな関心を寄せてきました。月も花も、その変化がはっきりと目に見える形であらわれることから、自然の中でも時間の流れを強く感じさせるものです。このような時間性ゆえに人間の「生」のシンボルとなったわけですが、特に日本においては桜が「生」のシンボルとなりました。桜ほど見事に咲いて、見事に散る花はないからです、そこから、日本独白の美意識も生まれました。そして、月と桜を誰よりも愛した日本人こそ、西行でした。彼が詠んだ歌の中でも、次の歌はとくに有名です。「熱はくは花の下にて暮死なんそのきさらぎの望月のころ」歌型とまで呼ばれた西行は、この歌に詠んだとおりの状況で入殺したという伝説が残っています。結局月も桜も。その美しさ、はかなさは限りなく「死」を連想させるのです。月は欠けるから美しく、桜は散るから美しく、そして人は死ぬから美しいのかもしれません、取りゆく桜の花びらを閉めていると、死が怖くなっている自分の存在に気づきます。あなたも満開の桜を見ながら、ご自身の人生の修め方を想われてはいかがでしょうか。

【執筆者】

坂上一已(さかがみかずみ)

1965年生・A型・てんびん座一祭ディレクター 物事無運行管理者

趣味/松山千春さんの歌を聴きながらのドライすること。

大切にしている物/時間・細律、秩序

座右の銘/男らしく、女は女らしく、人間は人間らしく。