平成30年7月1日に、あいクラブ通信Vol.26を発行いたしました。

間違いだらけの「終活」と正しい「終活」 その2

理想的な(正しい) 終活とは

現代の日本人は宗教を否定しているわけではありませんが、 宗教を持たなくなっています。

たび重なる災害の経験や過去の戦争の被害がもたらした、「無常観」には、諦めの気持ちがともない、葬儀の簡略化が進み、都市部では「法事」という習慣が衰退しつつあります。日本人は、もう宗教に救いを求めてはいないのです。

「浄土の観念」が衰退することによって、無常観だけが突出するようになってきました。50代・60代が、現実に直面していたずらに不安を募られ死に対して、私たちは“どのように準備すればいいのか?”と、死後に対する備えをする必要性が説かれました。

終活ブーム到来には、このような原因が考えられます。もちろん、仕掛人は葬儀関係者と週刊誌「週刊朝日」です。

「家族には迷惑をかけたくない。」「立派な人だったと思われたい。」と考えたとたんに、実は欲が出てしまうのが、人間の本性です。頭のいい人ほどエゴが出てしまいます。

終活セミナーに足を運ぶのは、60代以降が中心と思われますから、すでに老人の域に入った人たちでしょう。終活のテーマは、「死へのロードマップ」を作ることです。そうだとすると、その老人たちに「あなた、そろそろ死ぬことを考えなさい。」というのが、終活の本質ということになります。

しかし、いわれなくても、人は大昔からそれぞれの時代、人生のステージで、それなりに生き方を考えてきたはずですし、死についても思いをめぐらせてきたはずです。そこで、「終活」について、まず、ひとつ言えるのは「余計なお世話」「要らぬお節介」ということになりませんでしょうか?

終活をする人に共通しているのは、自分が死んだあと、残った家族は仲良く、穏やかに暮らしてほしい、という思いでしょう。死後の家族の理想的な在り方を追い詰め、何とか正解を探そうとする。家族にこうあって欲しいという理想は、自分の勝手な思い込みにすぎず、迷惑な話かもしれません。いくら考えても正解などあるわけがないのです。遺言を残すことによって、家族粉争の火種になるかもしれません。

おじいちゃん、おばあちゃんの人生の役割として、孫をかわいい、かわいいと溺愛するだけではなく、老人としての自分の生き方を見直す。わずかばかりの財産を引き渡すことが相続ではないのです。自分の人生経験のありったけを譲り渡す。親・子・孫の三世代に渡って受け継いでいく。それこそが、本来の相続の在り方といえます。

今年63歳の私。終活は、まず家族関係の立て直しから、始めなくてはなりませんね・・・

次回、第27号の予告

体温と寿命の関係について、意外な論文が発表されました。 ご紹介します。お楽しみに・・・

【執筆者】

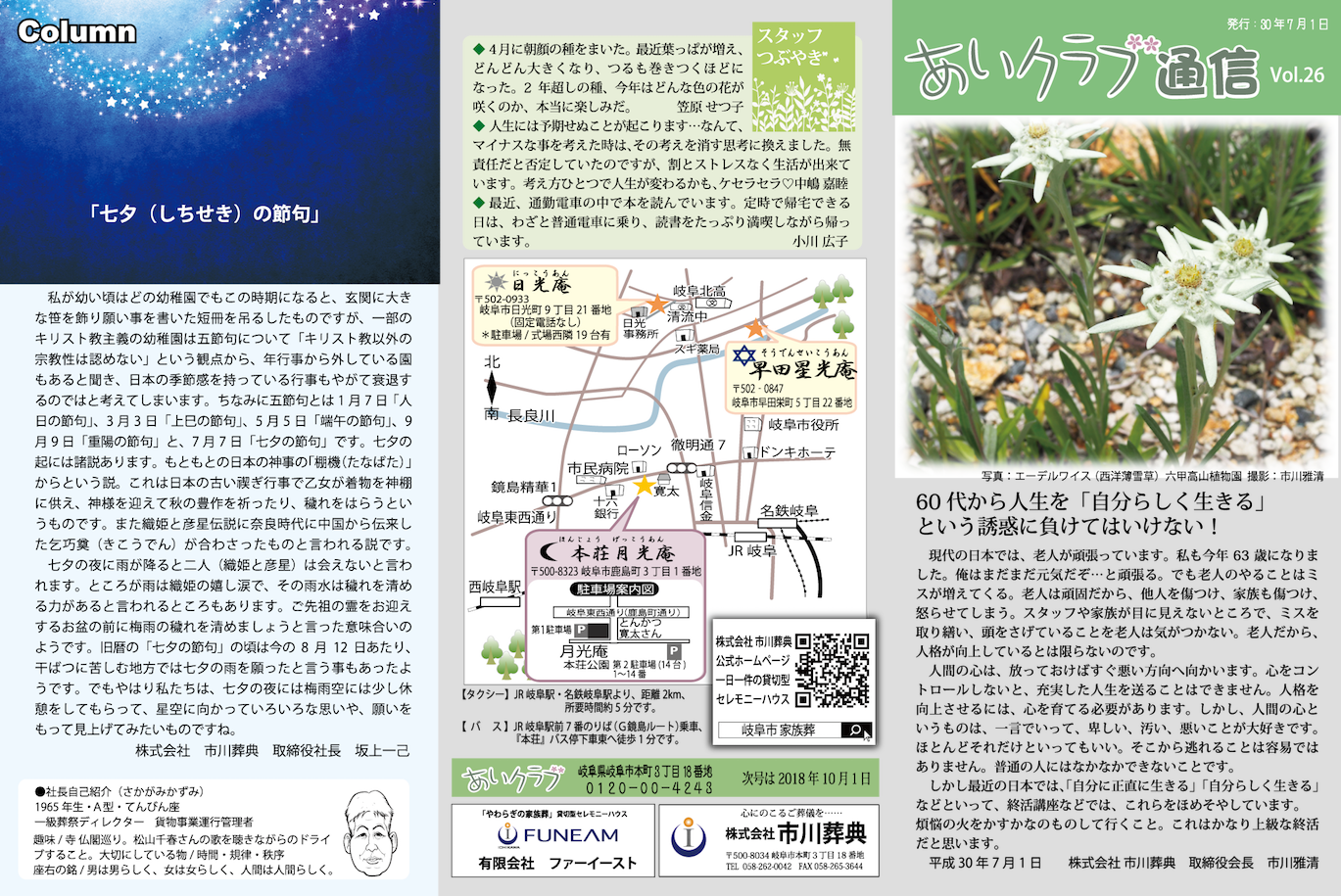

市川雅清(いちかわまさきよ)

1955年生・B型・おうし座一級葬祭ディレクター 技能審查協会審查官

ライフ終活アドバイザー

趣味/写真・登山・心学研究

座右の銘/単純、明快、矛盾なし

大切にしているもの・・・/見えないもの、見えないところを大切にする